母语温暖 岁岁如是——莆田四中2022-2023学年上学期教师读书分享会系列活动(二十五)

【发布时间:2022-11-14】【作者:czh】 【阅读:

次】

【关闭窗口】

2022年11月7日下午,莆田四中教师读书分享会系列活动在学术报告厅如期举行,本期主讲人为历史组宋骆燕老师。

宋老师分享的是读库修复民国老课本《共和国教科书》。《共和国教科书》初版于1912年,民国肇始,国运一新,当时教育界洋溢着率真坦荡、兼容并包之风。在清廷专制教育和国民党党化教育之间的夹缝中,它承接文言与白话,是中国百年教科书史上唯一一套以政体命名的教科书,创造了中国百年历史上版次最多的出版神话。

(一)“大学者编小学课本”

《共和国教科书》的主编是张元济先生。他从大清翰林、总理衙门章京到官办大学校长,再到民营印刷厂商务印书馆编译所长,在时人看来,张先生的人生路越走越窄,但他的眼光从庙堂移到学堂,从英才教育转向普及教育,视野却越来越宽阔。张元济刚刚加入商务印书馆,就与好友、同科进士蔡元培商议,着手编写新式中小学教科书。他在给蔡元培的信上说:“盖出版之事,可以提携多数国民,似比教育少数英才尤要。”基础教育和普及教育成为张元济最关注的事情。

1912年1月1日,中华民国在南京宣告成立,近代亚洲第一个共和国诞生。同年秋季,张元济根据民国新教育办法,修改出版了《共和国教科书》,包括修身、国文、算术、历史、地理、理科、体操等学科。其中《共和国教科书·新国文》出版后一印再印,十年之间共销售七八千万册之多,成为当之无愧的民国第一教科书。

(二)“教育之方,莫先蒙养”

这一套教科书课本成为许多人认知的起点,那些字与画酿着中华。《共和国教科书》基本沿袭了《最新教科书》的编辑体例,由简至繁,循序渐进,以养成公民人格,强调文理兼修,注重独立自营的能力为编辑理念,完整体现了新民国的教育宗旨,寄托了那一代知识人振兴中华、再造新民的理想。新国文、新修身两门课的内容,分初小、高小两个教程,全部课程需七个学年。教科书为线装繁体,是老课本的原始内容,教授法为平装简体,是当年为教师配发的教学参考。

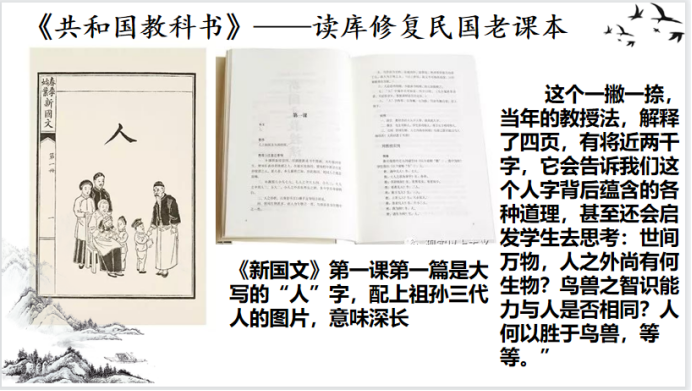

《新国文》第一课第一篇是大写的“人”字,配上祖孙三代人的图片,意味深长。这个一撇一捺,当年的教授法,解释了四页,有将近两千字,它会告诉我们这个人字背后蕴含的各种道理,甚至还会启发学生去思考:世间万物,人之外尚有何生物?鸟兽之智识能力与人是否相同?人何以胜于鸟兽,等等。”《教授法》从各个方面加以说明,除书写、读音外,列举具体的人的不同特点和抽象的人的共同概念,有个性、有共性,还有人与动物的异同。画龙点睛之笔是人之区别于鸟兽者,为“读书明理”。试设想,一个小学生第一天背着书包上学校,进人脑海的最初知识,就是对“人”的认识,接受了读书的必要性和读书的目的:“明理”,而且初步接受了抽象思维的方法,由此奠定走向做文明人的出发点。

初小一共八册,前四册多采用能表演的材料,使儿童由活动来获得文字的实际经验。在插图、文本的选择上都很有匠心。教科书文风不尚浮华,多用白描手法,以寥寥数笔勾勒一场景,学生可以慢慢领会。后四册多采用与现实生活有关的材料,使儿童能在知识里求得文字的实际经验。 《新修身》指的方向很具体,就是生活中的细节、习惯。引申的却是一辈子都会受益的道理。 从《修身》课本的章节看,私德与公义并重,中国的传统美德和现代社会的公民道德都囊括其中,既讲谦谨、仁爱又讲坚毅、勇武,既讲孝悌忠信又讲尊重人权、人格独立,而且调动了古今中外美德表率的各种实例。毕业班最后学的课文是“共和国公民须知”专题,共五章十五节,大约占半个学期的课时。 1、此书所选的课文句子凝练,意思浅显,读来隽永有味。不是单纯诗词,而是贴近日常生活,易于孩子接受。课文多韵文,朗朗上口,不自觉中可以形成一套汉语固有的结构。 2、叙事状物摹人。《共和国教科书》更倾向于理性平和地叙述。这容易让人形成一种科学理性的观察方法。凡事先观察,格物致知。这并不代表对世界没有好奇心,而是可以更近细致地面对这个世界时,反倒发现更多趣味。 3、由家庭而社会,而且兼顾农村和城市的生活环境、劳作方式,接近自然,不唱高调,不矫情,不煽情,符合儿童心理。兼顾识字释义,由易人难,穿插其中多有花鸟鱼虫、美景、游戏,活泼而有情趣。不知不觉间培养一种健康、 卫生、勤劳的生活方式,尊重劳动的观念,文明礼貌待人接物的作风,还有美育、趣味、情操的熏陶。 4、教科书内容涵盖生活各个方面,公债、慈善、纳税、职业、城市农村,政治生活无不兼顾。读完这套书,一个高小毕业生已获得基本文化知识、文字修养、做人的道理,并且具备现代公民的品格和一定的世界眼光。在此基础上,若继续深造,研习一种专业,无需回头再补基础文化课;若无力升学,进入社会,也具备了基本谋生手段,和自学能力。历史学者傅国涌的点评:小学课本不是什么大著作,但它能为一个民族提供文明的底线。

最后,宋骆燕老师总结读书感悟:百年前的老课本,固然有其时代局限,但书中的大多数内容,放到今天非但不过时,反而弥足珍贵。民国年间,政局兵荒马乱,但人心却淡定。跟王侯将相军阀权贵无关,课文中更多地透着民众日常生活的冷暖,不高呼“高大全”的口号,不居高临下、不繁文缛节。道德、自然、地理、历史……多在平白明净的故事之中慢慢体现。诚然,同样的教科书,不一定培养出同样的人,社会环境千变万化,进人社会的人自然也良莠不齐。但是法乎其上,仅得其中。教育方针的指向至关重要。百年树人,如果十年为一轮,按照这套教科书的基本宗旨奠定少年的“读书明理”的基础。

|